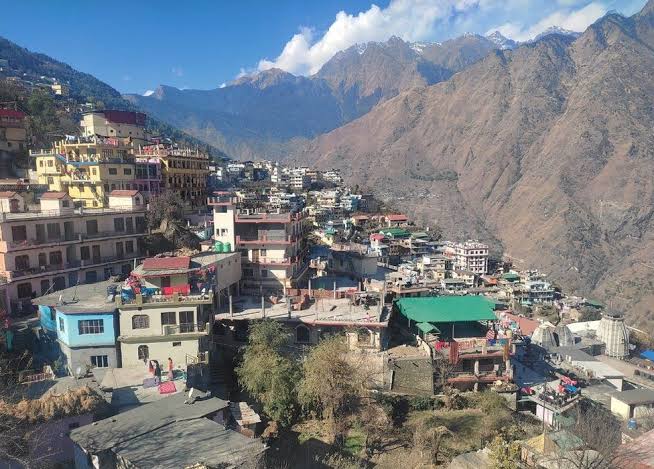

जोशीमठ भू-धसाव,मसूरी और पूरे उत्तराखंड के लिए एक चेतावनी

जोशीमठ के बारे में 1976 में एक अन्य निकाय द्वारा ऐसा लाल झंडा फहराया गया था। उस वर्ष महेश चंद्र मिश्रा समिति ने कहा था कि जमीनी स्थिति का आकलन करने के बाद ही भारी निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए। . लेकिन हमारे राजनेताओं और प्रशासकों द्वारा सलाह की अनदेखी की गई और आपदा आ गई। मसूरी में ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए।

सतह पर हमारे हिमालयी रिसॉर्ट के सामने आने वाले खतरों और तुर्की और उसके पड़ोसियों में हुई तबाही के बीच बहुत कम समानता दिखाई देती है। भूकंप सतह पर उत्पन्न नहीं होते हैं। वे पृथ्वी के नीचे गहराई से शुरू होते हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें स्थित होती हैं, जिस पर महाद्वीपीय द्रव्यमान स्थित होते हैं। ये प्लेटें मैग्मा नामक पिघली हुई चट्टान के धीरे-धीरे खिसकने वाले कॉइल पर तैरती हैं। तुर्की आपदा एक ऐसे क्षेत्र में हुई जहां तीन टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा रही हैं। इसी तरह, हमारे हिमालय को ऊपर धकेला जा रहा है क्योंकि भारतीय प्लेट एक विशाल बुलडोजर के ब्लेड की तरह यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है।

लेकिन हमारे पहाड़ों की अस्थिरता का यही एकमात्र कारण नहीं है। वे दुनिया की सबसे कम उम्र की श्रेणी भी हैं और उनके पास जीवित प्राणियों, विशेष रूप से मानव जाति द्वारा उन पर डाले गए दबावों को समायोजित करने का समय नहीं है। यह एक बढ़ते हुए बच्चे की पीठ पर बहुत बड़ा बोझ डालने जैसा है। बच्चे के शरीर में अतिरिक्त भार वहन करने की क्षमता का अभाव होता है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा मसूरी की वहन क्षमता का आकलन किया गया था और 2001 में प्रकाशित किया गया था। यह निष्कर्ष निकाला गया कि ‘उच्च ढलान वाली भूमि का एक बड़ा हिस्सा शहरी उपयोग के लिए रखा गया है … स्पष्ट है कि निर्माण का विस्तार नहीं हो सकता।’ और फिर भी मसूरी को कई अनुपयुक्त और खतरनाक हाईराइज के साथ बनाया जाना जारी है।

हमारे बोझ से दबे हुए पहाड़ों को और कमजोर करने के लिए, देहरादून से मसूरी तक एक रोपवे बनाने और हमारे लुप्तप्राय शहर के पश्चिमी ढलानों के नीचे एक सुरंग बनाने का प्रस्ताव इस आधार पर है कि इससे मसूरी में यातायात की भीड़ कम हो जाएगी। मजे की बात यह है कि किसी भी प्रस्ताव ने योजनाओं की आवश्यकता या हमारे नाजुक और बढ़ते पहाड़ों पर उनके संभावित प्रभाव को स्थापित नहीं किया है। एनजीटी ने कथित तौर पर कहा है, ‘मसूरी के नीचे प्रस्तावित सुरंग बहुत खतरनाक है, और देहरादून से मसूरी तक प्रस्तावित रोपवे भी खतरनाक है।’ एनजीटी ने दोनों योजनाओं की आवश्यकता और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों की एक नौ सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के पास विशेषज्ञों और हितधारकों की आश्वस्त करने वाली श्रेणी है। इसकी अध्यक्षता उत्तराखंड के मुख्य सचिव करेंगे और सदस्य वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ अहमदाबाद से होंगे। , बैंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स और एसीएस पर्यावरण। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि ‘अध्ययन पूरा होने के बाद इस बात पर प्रकाश डाला जा सकता है कि कितने निर्माण की अनुमति दी जा सकती है और किन सुरक्षा उपायों के साथ। इसके अलावा, मौजूदा इमारतों और अन्य प्रासंगिक पहलुओं जैसे कि वाहन यातायात, स्वच्छता प्रबंधन, मिट्टी की स्थिरता और वनस्पतियों और जीवों के संदर्भ में पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सुरक्षा उपायों को अध्ययन में शामिल किया जाना चाहिए।’ हम और अधिक नहीं मांग सकते थे, एनजीटी ने हमारे आकांक्षी सपनों को भी पूरा किया ह

इसके अलावा, मसूरी अपने पीने के पानी के लिए झरनों पर निर्भर है। जब यह अपर्याप्त हो गया तो हमने सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी समिति के माध्यम से जमुना जल संवर्धन योजना को आगे बढ़ाया। राजनेताओं और वन विभाग के कुछ अधिकारियों ने इसका विरोध किया और इसलिए इसमें काफी देरी हुई। स्थानीय उद्यमी कूद पड़े और धोबीघाट झरनों से पानी निकालने के लिए टैंकरों का एक बेड़ा बढ़ गया। इस क्षेत्र को अब सामूहिक रूप से मसूरी झील के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि नीचे की ओर नौका विहार और अल्पाहार सुविधा का निर्माण होता है। लेकिन यह ज्ञात होने के बावजूद कि टैंकर का बेड़ा इस अनुपचारित पानी को उपभोक्ताओं को आपूर्ति कर रहा था, इसके बारे में कुछ भी नहीं किया गया था। ऐसा पानी मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त होने की संभावना है। अब एनजीटी ने दखल दिया है और मसूरी में उपभोक्ताओं को इसकी आपूर्ति पर रोक लगा दी है।

वास्तव में उत्तराखंड में पानी की प्रचुरता है। इसरो को दी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2001 और 2018 के बीच हिमालय-काराकोरम क्षेत्र में कश्मीर से सिक्किम तक 5,234 ग्लेशियरों की निगरानी की गई थी। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री क्रमशः गंगा और यमुना के स्रोत हैं। हिमालय महान, हरे, इंडो-गंगा के मैदान के इन कुओं को संरक्षित और नवीनीकृत करता है। हम दोनों को दून घाटी से होते हुए तब तक देख सकते हैं जब तक वे शिवालिक को भेदते हुए महान मैदानों तक नहीं पहुँच जाते।

लेकिन दून घाटी और मसूरी भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में हैं। मानव गतिविधि क्षेत्र पर और दबाव डालती है। मसूरी के लिए एक चेतावनी पूरे उत्तराखंड के लिए चेतावनी है